~ 理事長のブログ ~

「クローズアップCHIBA50」に掲載されました! ご覧ください。

「覚悟の瞬間(とき)」(↓ クリック!)

2024年12月31日(火)

2024年を振り返り・年賀控えのお知らせ

Merry Christmas!が終わり、一気に正月モードになります。

この一年を振り返ってみました。

例年を100点満点中81点だとすると、この一年間は83点ほどでしょうか。

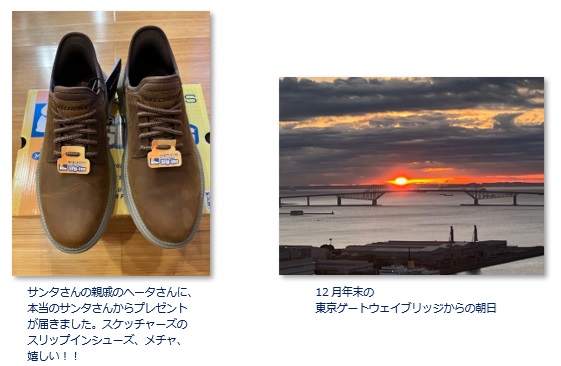

プライベートでは、日頃忙しい中、ジョギングする時間をつくり、週4日ほど、ときに午後9時ごろから走りました。以前はサンキュージョギング3.9Kmだったのが約8Kmと倍増し、消費カロリーが300Kcalから600Kcalとなりました。来年は10Kmを目指します。

アルカホールも、60歳過ぎても乾杯という文字は杯を乾すと書くのだからボトルを飲み干す!と決め込み毎日1本飲み乾していました。さすがに脳が溶け出しました。

今年は、ボトルを二日に分けて呑むようにし、オールフリーで節酒するようにしました。

そして、体重を74㎏から72Kgへ減らすことを目標にしてきました。

しかし、その結果は体重が74Kgのままです。いや、75Kgと微増しているかも。

理屈からすると痩せているはずなのですが、歳で新陳代謝がへっているからでしょう。

要は食べ過ぎ。

高回転型の体重微増となっていますので、来年はもうチョビットだけ運動量を増やし、もう少し節酒し、ドカ喰いを減らせば目標達成することができるでしょう。

仕事では

地域包括支援センター「えがお」を開設し、南房総市と協働する体制をつくりました。

新たな日常生活の過ごし方をつくり、文化をつくることを狙ってのスタートです。

千倉みらいプロジェクトも毎月1回開催し、100年未来でも南房総が生き残り、7世代未来の子孫のために理想の地域を創るチャレンジをしているところです。行政との協働が大切なので、官民一体となるよう環境を醸成した一年間となります。

初めて全国老健大会へ参加しました。ほとんど老健なのか特養なのかよくわからないチンタラ老健が多い中、本来の元気になるケアを提供している仲間たち3000人ほどが集り思いを共有し、私たちが提供しているチームケアが全国レベルであることを認識できました。

松永醫院を含めた笑顔グループは、高齢化率50%を超える選択肢の少ない田舎で人生丸ごと応援医療・ケアを提供しています。患者さんから「私の老後はどうなりますか?」という質問に「心配するな。オレにまかせろ!」と答えられる医者がどのくらいいるのでしょうか。

既に笑顔グループは、日本トップクラスの医療介護ケアを提供していると思います。

来年は、さらに質の向上を目指し、ご本人、ご家族の満足度を上げることを目標に、さらなる努力、工夫をしまくる一年にしようと思います。

2025年が平和で穏やかな一年になることを願い、みなさまの笑顔が増えることを祈念します。

最後に、地球自然環境意識の高まり、はがき代の値上げもあり

年賀のご挨拶は控えさせていただきます。

2024年12月06日(金)

どこで死にたい?

昨夕は2件の看取りをしました。

1件は施設での看取り。本当は家族が親をみて看取るべきだと思っておりますが、自宅でみることができなく私たちの施設へ託されます。でも、最期ぐらいは家族に返すことが大切でしょう。できるだけ家族が面会に来るよう、最期の親孝行するよう促し、多くの家族の中で看取りました。

2件目は、在宅での看取りでした。朝方4時過ぎ、この季節としては15℃という温かな早朝に息を引き取りました。在宅ケアを提供して約5年。老いて、枯れて、天寿を全うする、そんな穏やかな最期だったと思います。バイクに乗って通院していた姿を思い出します。

私は外来で、「どこで最期を過ごしたいですか?」ではなく「どこで最期死にたいですか?」という質問をよくします。人生の最終着地点をどこにするか決めておくことが大切だからです。でないと、家族に迷惑をかけたくないという思いがあるため、ブレ易くなります。

耳が遠い患者さんがたくさんいますので、待合室まで響き渡る大きな声で「どこで最期死にたいですか?」と質問します。中には「医者のくせに縁起でもないことを聞くな!」と怒る患者さんもいますが、めげずに謝りながら同じ質問をし、死を認識してもらいます。

死を考えれば、その向こうにある生が見えてきます。いつかは必ず訪れる死を直視していただきたいのです。ほぼ100%ポックリ死にたいという現在、死と生は真逆に対峙するものだと考えられています。死と生が戦い、死は敗北であるという考えがあります

死は、生の連続線の最後にポコッとあらわれるものです。死と生はつながっています。

真逆にあると思っている死は、生の隣にあるものなのです。

死を考えることは、生とは何なのか、いかに生きるかを考えさせる大切な行為です。

死が病院の白いコンクリートに隠されて見えなくなっている現代、死は悲しいもの、怖いものだと思われています。私は、生の隣にある死をもう一度生活の場に取り戻し、決して怖いものではなく自然なものであるという文化を再興したいと思います。

歳を取り、病になり、萎びれて、枯れていく。まさに老衰、苦しむことは無いです。

その死に逝く過程を子、孫、ひ孫にみせて、長老を尊びいたわる文化を育て、死に逝くことが自然なことであることを伝え、いのちのバトンタッチをする。

そんな在宅ケアを目指します。

インスタはこちら!

インスタはこちら!